・転職を決意した理由

・転職活動のスケジュールや流れ

・どうやって選考の対策をやったのか

・ベンチャーの内定を辞退して大手に転職することにした理由

私のプロフィール

転職した時のプロフィールをご紹介しておきますね。

学歴はMARCHレベルの大卒で文系です。

職歴としては、新卒で転職エージェントに営業として入社。その後企画部門へ異動し、転職したのは32歳のとき。

新卒で入社して以来、人の転職を支援することはあっても私自身の転職は初めて。

プライベートでは奥さんと都内で二人暮らしで子供は欲しいけどまだいない、というような状況でした。

結果の概要

まずはざっくりと転職活動の結果だけまとめておきます。

- 転職活動開始から入社決定(内定承諾)までにかかった日数:95日

- 応募した企業数:7社

- 面接した企業数:3社

- 内定をもらった企業数:2社

0日目以前

転職活動を始めたきっかけ

私は人の転職を支援する業界にいながらもそれまで転職したことがありませんでした。

転職は最終手段であり気軽に選ぶべき手段ではないと考えていたからです。

なので過去に転職が頭をよぎった時には「今の会社でこんな希望が叶うのなら続けよう。叶わなければ転職しよう。」という条件を自分の中に設定をして、その希望を会社側に要望してきました。

私の場合には業務内容が重要だったので、「こんなことをやらせてほしい/会社としてやるべきだ」というような主張です。

その主張がこれまで基本的に叶ってきたこともあり、転職に踏み切るまでには至らなかったんですね。

例えば部署の異動願いも叶いましたし、異動先の部署での業務もそれまで会社として全然やってこなかったことをやらせてほしいと要望して実現してきました。

おかげで他の人よりも多くの経験を積むことはできましたが、最終的には1社目では叶わないことが出てきたことから転職に踏み切ることになったわけです。

私が転職しようと決めた理由は収入とキャリアと年齢のバランスの改善を図るためです。

収入面でいうと、転職する2年前に結婚をして「そろそろ子供欲しいね」と夫婦で話していた時期でもあり、仮に子供ができるとなるとダブルインカムではなくなって収入は減るのに支出は増えてしまいます。

私の給料だけでも生活できないことはないものの、その場合には貯金するのが難しい水準だったこともあり、私1人の稼ぎになったとしても少しは貯金をしていけるだけの年収にまで引き上げたいという思いがありました。

一方で、当時の勤め先では昇給がほぼなく、年収を上げるには職位を上げる(管理職になる)しかなかったんですね。

ただ、私の年齢が当時31歳であるのに対して、管理職になれるのは早くて35歳ごろという見込みだったこともあり、あと5年近くは全く給料が上がらない可能性が高かったんです。

会社側へは転職する3年前から定期的に「給料を上げたい」という相談をしてきましたが、「管理職になるしかない。早ければ30代半ば以降になれる。」という回答。

流石に「これなら転職すべきなのでは。。」と揺らぎます。

それでも「自分が頑張って成果を上げることで前例がなくとも30代前半で管理職に上がってみせる!」という意気込みで最後の3年は続けました。

結果的にはそれが失敗に終わります。

転職する前年度には成果が認められて表彰されたりしたのですが、それでも給料は上がらず管理職にもなれなかったこともあり、「年収を上げるには転職しないと無理だ」という思いを強くすることになりました。

これが一つ目の理由です。

また、中長期的にはキャリアの面でも不足感が出てくると感じていたことも理由の一つ。

31歳当時の私の経歴としては営業を経て企画畑に異動しており、それだけ見ると割と転職しやすいキャリアだったりします。

しかし、将来に渡って1社目で働き続けることを考えるとネガティブな要素もありました。

それが業務内容の面。

一言で企画といっても、実際には企業によって行う業務の幅や深さなどはさまざまです。

私の場合には保守的な社風からあまりコストがかかったり全社の協力が必要なチャレンジングな業務内容を経験できない環境でした。

| 評価軸 | 現在 | 将来 |

|---|---|---|

| キャリア | ○ | ✖️(保守的で良い経験が積めない。管理職に上がるまで時間もかかる。) |

| 年収 | ▲ | ✖️(上がらない。管理職になれば上がるがそれでも相場より下。) |

企画という肩書きだけあっても、ちゃんとした経験が伴わないまま年齢を重ねてしまうと市場価値はどんどん下がってしまいます。

管理職の経験を積めればそれもキャリアにはプラスに働きますが、先の述べたようにあと数年間は上がれる見込みもありません。

となると、少なくとも今後数年は業務経験や業務スキルがほぼ伸びず、キャリア形成で遅れをとるのではないかという危機感を感じたのです。

仮に将来会社の業績が悪化してリストラされたとして、その時の自分に市場価値がなければ再就職先を見つけることはできません。

そうしたリスクを減らす上で重要なことは、勤務先の会社に依存せず常に他の会社からも必要とされる人材でいることです。

そのためにはしっかり年齢に対して相応以上の「濃い経験」を積める環境で働くことが重要で、転職することでそうした環境に移る必要があるのではと考えました。

これが転職を考えた理由の二つ目です。

そして最後に、「転職を経験した人材になること」が将来的な市場価値を保つ上で必要な行動だと感じていたことも理由の一つです。

繰り返しになりますが、私は新卒で転職エージェントに入社して以来、人の転職を支援することはあっても自分自身は他の会社で働いた経験がありません。

その転職経験がないままあと10年働いてしまうと、その後に転職しようとした時に不利になる可能性が高いと判断したのです。

なぜなら成長性の高い企業の中には「35歳以上で転職経験がない人は採用しない」というスタンスの企業が出てきており、今後ますますそうした企業は増えてくるだろうと思ったからです。

転職市場の中では年齢を重ねるにつれて新しい環境に適応することが難しくなると言われており、一度も転職したことがないまま年齢を重ねてしまうとその会社のやり方に染まりきってしまって柔軟性が失われると信じる企業が一定数あるのです。

多くの企業が転職回数が多すぎる人材を敬遠しますが、それと同様に(年齢によっては)転職したことがない人材も避けられるリスクがあるのが転職市場なので、30代前半のうちに外の環境に飛び出す経験をしてみようと思ったことも転職に踏み切る理由の一つになりました。

これが私が転職活動を始めた理由です。

過去の転職活動で行った「転職サービスの見極め」

本気で転職しようと活動したのは今回が初めてですが、情報収集は1年前にもしていました。

その時すでに以下のようなことをしていたので、今回の転職活動に際してゼロからスタートしたわけではありません。

・履歴書と職務経歴書を作成

・エージェント3社に登録して求人を紹介してもらう

・Wantedlyに登録して1社から話を聞いてみる

・ビズリーチに登録してエージェント1社と面談してみる

・LinkedInからスカウトをもらってみる

その時はまだ「今の会社で成果を出して早く管理職に上がる&年収を上げる」という希望を捨ててなかったので実際に求人に応募するつもりはありませんでしたが、この時に行ったのが他社の転職サービスの見極めです。

転職活動においては転職エージェントや転職サイト、SNSなどさまざまなサービスがいろんな企業から提供されています。

その中で、「本気で転職活動をする際にはどのサービスを使うべきか」を見定めるため試験的にいくつかサービスを利用するのがその時の目的でした。

転職活動は仕事と並行して行うことになるので、無駄に多くの転職サービスに登録してしまうと転職活動にかかる工数が増えてしまい仕事との両立が大変になってしまいます。

例えば、転職サイトを通じて企業からスカウトをもらうためには定期的に登録情報をアップデートしたり頻繁にログイン履歴を残すことが大切ですが、複数のサイトに登録している場合にはその手間もサイトの数だけ発生します。

転職エージェントに登録すると、こちらも定期的に紹介された求人への応募検討状況の確認や志向性の変化などを確認するためにメールや電話がかかってくることになります。

それらの連絡を無視し続けていると求人を紹介されなくなるため対応する必要がありますし、それをエージェントの数だけこなさなくてはなりません。

そうした工数を減らすべく、私は“本当に使える転職サービス”に絞って利用するためにあらかじめ使うサービスと使わないサービスを仕分ける作業を行なったのです。

そしてその結果、「自分が本気で転職活動をする時に使うサービスはビズリーチとリクルートエージェントを基本とする」ことにしました。

ビズリーチは企業から直接スカウトをもらうことができるサービスの中でもレベルの高い(=優良企業や年収が高い)求人が多かったので利用することにしました。

また、リクルートエージェントについては実はこの1年前の段階でまだ利用していなかったのですが選びました。

なぜなら圧倒的な求人数に加えて求人検索機能があることを同業者である私は知っており、「ここは必ず利用するべき」だと考えていたからです。

1年前の時点で使わなかったのにも理由があるのですが、そこは後でもう少し詳しく説明します。

なのでリクルートエージェントを使おうと思っていた私が1年前の段階でやるべきことは、「リクルートエージェントと同等以上に使えるエージェントが他にあるのか?」を確認することでした。

そこで実際に「doda(パーソルキャリア)」「マイナビエージェント」「パソナキャリア」などに登録して使ってみたところ、どこも確かに良いサービスではありましたが「リクルートエージェントに絞る方が良さそうだな」と感じたため他のエージェントは今回の転職活動では使っていません。

転職活動をするなら絶対に利用すべきサービスなのでまだ利用していない人はぜひ登録しておきましょう。

1日目〜30日目:求人探しと自己分析

1日目:書類の更新とエージェントへの登録

転職活動初日に行ったことは履歴書&職務経歴書の更新とリクルートエージェントへの登録です。

1年前にも少し転職活動を活動していた時に既に作成したものがあるため、履歴書については日付の更新くらいで済みました。

職務経歴書は直近1年で部署が変わったのでその分の追記と、全体のページ数を調整するために過去の業務内容で優先順の低いものを削除するなどの修正を行いました。(職歴書は2ページに抑えました。)

また、「本気で転職する時にはリクルートエージェントを使う」と決めていたのですぐに登録。

既に書いた通り、選んだ理由の一つは取り扱い求人数が日本で一番多い転職エージェントである点。

二つ目は自分で求人を探せる唯一の転職エージェントである点です。

この点について少し詳しく説明します。

一般的に転職エージェントは面談時に希望する条件を伝え、それに合った求人をエージェントが選んで紹介してくれます。

しかし、この際にそのエージェントの取り扱い求人数が少なかったり、担当するコンサルタントのレベルが低い場合には希望と合わない求人を紹介されることになります。

自分で求人を検索できることで今の自分では合格できない求人も見ることができ、それは将来的なキャリアゴールのイメージを深めるのにすごく役立ちます。

また、そもそもエージェントとの面談時点で希望が明確になっていない場合には出来るだけ多くの求人を見て固めていきたいところですが、エージェントが求人を探すスタイルだとエージェント側が全部の求人を探してくれるわけではないので紹介される求人数はかなり少ないです。(仮に合格する可能性のある求人が1000件あったとしてもその中の30件程度しか紹介されない。)

希望が明確な人であれば、希望に合致する求人以外の紹介は邪魔なだけなので絞って紹介されるメリットが大きいのですが、私の場合にはできるだけ幅広く求人情報を見たかったので自分で探せる方が合っていました。

また、1年前の段階で登録しなかった理由としては、「転職する意欲がない時点での面談記録やコミュニケーションの記録でバイアスをかけられてくなかったから」です。

転職エージェントから良いサポートを受けようと思う場合、こちらも面談時や求人紹介に対してエージェントの担当者と信頼関係を築くべく相応のコミュニケーションを取る必要があり、適当な対応をしてしまうと心象が悪くなりエージェント側からベストなサポートを受けることが難しくなります。

本気で転職するつもりがない以上は紹介された求人に対しても「応募しない理由」を満足に答えることもできずどうしても適当な対応にならざるを得ません。

そうした事情から「ここは絶対使う」と信頼を置いていたエージェントはあえて1年前時点では登録しなかったわけです。

ちなみにエージェントへの登録作業自体は数分で終わります。

求人紹介をしてもらうには登録するだけではなく面談をする必要があるので、登録時に面談日程も調整します。

ちなみに登録後に電話やメールで面談の日程調整をするエージェントが多いのですが、リクルートエージェントの場合は最初の登録時にシステム上で面談日程をカレンダーから選んでその場で面談日時の設定まで完了するので無駄なやり取りもなく楽でした。

関連記事:リクルートエージェントに利用登録した感想【体験談】

5日目:リクルートエージェントと面談

私の場合には登録した日から4日後にオンラインで面談をしてもらいました。

私は同業者なのでサービス説明などは省略されましたが、本来の流れとしては「サービスの紹介→経歴と希望のヒアリング→求人紹介」で所要時間は全部で1時間ほど。

できればこのタイミングで希望が明確な人の方がエージェント側からするとありがたいのですが、私はこの時点で希望が固まっておらず「年収を上げたい」「成長できる環境が良い!」みたいな抽象度の高い希望しか伝えられなかった気がします。

担当してくださった方はきっと「転職エージェントで働いてんだからもっとちゃんとしろよ!」って思っていたことでしょう。。。

他のエージェントと面談した時との違いで言えば、求人検索方法のレクチャーがあったことですかね。(他のエージェントでは求人検索ができないので当然ですが。)

自分で希望する条件を入力して検索すること、チェックした求人の中で気になるものがあった時には「いいね」的なボタンを押しておくとその企業からスカウトをもらえる可能性があることなどを教えてもらいました。

また、伝えた希望条件をベースに担当者の方からおすすめの企業を何社か紹介してもらってその日は終了しました。

6日目〜30日目:求人選定と自己分析

リクルートエージェントとの面談をしてからすぐに応募するつもりはありませんでした。

適当に応募しても動機や理由が明確になっていないのなら選考に通過しませんし、転職出来たとしても納得感に欠けることになるからです。

大事なのは求人選定と自己分析をしっかり行うことなので、それに1ヶ月近く時間をかけることにしました。

自己分析なんて先に済ませておけよ、という声も聞こえてきそうですがこれにも理由があります。

自己分析は自分がどんな人間かを深く理解するプロセスで、当然転職活動を始める前にも行っていることではありました。

しかしながら、事前にできることには限界もあります。

私の場合には、実際に具体的な求人を見てみた上でその求人に対して自分がどう感じるのか、なぜそう感じるのかを言語化することが自己分析の役に立つと考えていたので自己分析の作業はエージェントへの登録前と登録後それぞれで行うことにしたわけです。

また、細かい話ですが賞与の支給時期との兼ね合いもありました。

面談した直後に応募してしまうと、万が一順調に選考が進んだ場合に賞与をもらう前に退職することになります。(今後のキャリアを左右する問題に対して目先の賞与なんて気にしてる場合じゃない、という意見もありますが私の場合には年収アップが転職理由の軸の一つだったので賞与の支給は見過ごせない問題でした。)

どうせなら賞与をもらってから退職したかったので、選考にかかる期間を踏まえて応募するタイミングを見極める必要がありました。

さて、話を戻しますが、自己分析にあたってまずは「自分がどんな求人に興味を惹かれるのか」「興味を惹かれるポイントは何か」を自分で把握していくことから始めます。

具体的なプロセスとしては、「気になる求人をリスト化」⇨「評価する軸の作成」⇨「求人ごとに採点してランキング化」という作業です。

「気になる求人をリスト化」では、まずリクルートエージェントの求人検索から気になる求人に「いいね」をつけていきました。(他のエージェントでは自分で求人を探せないのでこれができない。)

「いいね」した求人一覧は管理画面で見ることができるので、それらの求人をExcelに列挙していきます。

私の場合には合計で60件ほどの求人をリスト化しました。これが応募する候補となります。

この段階では求人群もベンチャーから大手まで、日系から外資まで、仕事内容もバラバラの状態であり、求人数も多いので全て応募してしまうと選考に対応できません。

仕事と並行しながらの面接日程の確保や面接対策は大変なので、せいぜい一度に面接を受ける企業数は3社に絞りたいところ。

なので自分の興味関心を具体化するとともに最初に応募するべき求人群を決めていく必要があります。

そこで次にやったのが「評価する軸の作成」です。

これは自分が「いいね」を押した求人の優先順位を明確にするための評価項目を作る作業ですね。

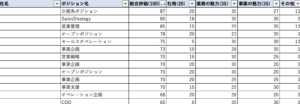

私の場合は「社格」「業務内容」「事業内容」「その他」に分類して評価を行うことにしました。

業務内容や事業内容はそのままの意味というか、興味を持てる業務や事業かどうかで点数をつけます。

「社格」とは、私のプロフィールにその会社名が加わることで将来的に自分が転職したり起業したりする際にどれくらいプラスになりそうかどうかという観点の項目であり、「売上規模」「ネームバリュー」「人材輩出企業としての認知度」が高い企業ほど点数が高くなるようにしました。

どんな業務をしていたか、だけでなく「どの企業でその業務を行なっていたか」は企業も選考時の材料にするので「この企業にいたのなら優秀だね」と思ってもらえる企業であることはキャリア形成においてプラスになります。

また、「その他」は副業OKやフルリモートOKの場合に加点対象としてました。

次は決めた評価項目に対して合計が100点になるようにそれぞれの評価軸に何点を割り振るのか決めていき、実際に採点していきます。(重みづけの作業)

これが結構難しくて、実際に自分が興味を持っている度合いと採点結果とが必ずしも一致しないのです。(例えばAの求人とBの求人とを比較するとAの方が明らかに興味あるのに、項目にしたがって採点していくと合計点はBの方が高くなる、みたいなことです。)

その場合には項目ごとの比重を変えてみたり付ける点数を変えたりと微調整を繰り返して自分の感情と一致するようにしていきました。

このように求人の魅力度を自分なりに可視化していくことで自分の志向性が徐々に明確になっていきますし、実際に応募を始める時にはこのランキング上位の求人から順番に応募していけばいいので便利でした。

結論から言えばこのシートで一番点数が高い(=一番自分が行きたいと感じた)企業に転職することができたのですが、それはまた後で書いていきます。

また、転職理由の一つである「年収」が評価軸に入っていない理由としては、応募前の段階ではいくらもらえるのかが分からず評価できないためです。

ただし、求人には必ず想定オファー年収が書かれていますので、想定年収を見た上で自分の希望年収が叶わない求人はそもそも選択肢に入れていませんでした。(例えば希望年収が700万円の場合、想定年収が400-600万円となってるような求人はリストアップ対象外としました。)

また、求人の絞り込みとは違うアプローチでの自己分析として、ストレングスファインダーを使って自分の資質や特性を把握することも行いました。(関連記事:ストレングスファインダーによる自己分析で転職活動の成功率を上げる方法)

30日目:ウォンテッドリー経由でベンチャーへの面談依頼

リクルートエージェントでの求人選定がある程度終わった後に行ったのがウォンテッドリーを利用してベンチャー企業の情報を集めることでした。

ウォンテッドリーとはベンチャー企業が自社の採用のために利用しているSNSのことで、正式な応募の前に気軽に話を聞くことができる点が特徴です。

リクルートエージェントにもベンチャー企業の求人は多いですが、創業まもなく従業員数が片手くらいしかいないような企業と出会うにはウォンテッドリーの方が効率的です。(リクルートエージェントには従業員数でフィルターをかける機能がないのでフリーワードで「ベンチャー」などと検索して探すことになる)

私は仕事の裁量が大きい方が興味を惹かれるということが自己分析の中で見えてきていたので、それならば創業まもない企業の創業メンバーとして責任あるポジションで働くのもアリなのではと考えたのです。

私は管理職経験がなかったので大手に転職する場合にはメンバークラスでの転職しか難しいのですが、創業まもない企業であれば未経験でも管理職ポジションで内定をもらうことが可能です。(既に数十人もいるような企業だともう無理。)

私はウォンテッドリーで創業間もない企業を探して話を聞いてみることにしました。

31日目〜60日目:応募開始〜一次面接

31日目〜33日目:ベンチャー3社と面談

ウォンテッドリーで面談依頼をすると翌日くらいには返信をもらえ、比較的スムーズに面談まで漕ぎ着けることができました。

あまりに求めている人材と異なる場合には面談に至らない場合もあるようですが、私は比較的経験の活かせる領域の企業に面談依頼をしていたこともあってか、3社に依頼して全て面談してもらえました。

3社は全て社長との面談ということで、聞きたいことは全て聞くことができ大変参考になりました。

まずベンチャーA社について。

現在行っている事業の事業責任者を任せられる人材を探しているとのことで、まずはその下のマネージャークラスからのスタートを想定されてました。

面談後には「次また話を聞きたい」と言われたのですが「まだ情報収集段階なので次回の調整をするのは少し待ってほしい」と回答。

いつなら良さそうか?とさらに聞かれたので「1ヶ月くらい待ってほしい」お伝えしましたが、本音としては、①事業自体に明確な強みや新しさがなく面白みに欠けること、②既に役員構成が固まっており仮に事業責任者になったとしても裁量を広げられなさそうなこと、などから検討する優先順位を下げようと思いました。

続いてベンチャーB社について。

ここは既に別の事業で収益基盤が作られているのですが、新たに人材紹介事業を立ち上げるべく事業責任者を探しているとのこと。

とても気の良い社長さんで個人的には「ここで働いたらストレスもなく気持ちよく働けそうだな」という印象を持ちました。

また、初めから事業責任者をやれる点やこれまでの経験がフルに活かせる点、事業の立ち上げを安定した収入を得ながらできる点も魅力。

一方で、ゼロから人材紹介事業を立ち上げるのなら自分でやった方が裁量と収入の両方でメリットが大きいと思ったこともあり、「応募いただける場合は連絡ください!」と言われたもののひとまず応募を見送ることに。

最後にベンチャーC社について。

事業の新規性が魅力である他、まだ社長以外に役員もおらず創業メンバーとして責任あるポジションにつける可能性も高い点は魅力に映りました。

「次は人事責任者に会って欲しい」と言われたので断る理由もなく1週間後で日程を調整することになりました。

A社B社と同様正式には応募したつもりはなかったのですが、自然な流れでいつの間にか選考プロセスに乗せられてしまった感じですね。

創業まもないので確立された選考プロセスは存在しないものの、一応この日の面談が一次面接で次回が二次面接という扱いになりそうです。

結果的に私にとっては転職活動において最初の応募&選考となりました。

34日目:リクルートエージェントから大手6社に応募

ベンチャーから話を聞いたことを踏まえ、ベンチャーにいくか大手にいくか大きく二つの方向性で考えることにしました。

ベンチャーの魅力は裁量の大きさとスピード感。

一方、大手は年収の高さと蓄積されたノウハウ、事業の安定性などが魅力として感じました。

ひとまずベンチャーはウォンテッドリー経由で次に人事責任者と会うことになっている企業に絞ることにし、大手企業はリクルートエージェントから6社に応募手続きを取ります。

その6社の選定については、自分で採点した求人の点数が高い順に6社を選んでます。

また、”6社”という社数ですが、これは求人ごとに「書類選考通過率」を想定して「面接に2〜3社進める」社数を考えた結果6社に落ち着きました。

先にも触れましたが、一度に面接に対応できる社数はせいぜい3社くらいなのでそれを超えないような社数だけ応募するわけです。

となると、仮に書類選考通過率が90%〜100%の求人であれば3社しか応募できませんが、私の場合には「通過率50%(予想)」の求人や「通過率10%(予想)」の求人も入れていたりするので、求人ごとの通過率を想定して6社応募することにしたのです。

ちなみに応募手続きを取る際にはエージェントの管理画面上で応募する求人を選んでボタンを押すだけ。

正式な応募をする前に職務経歴書も修正しました。

第一志望の(=点数が一番高い)求人に合わせて自分の経験や実績、自己PRの内容を修正したのです。

本来であれば応募する企業ごとに修正する方が良いのですが、面倒だったこともあり6社全て第一志望用に作成した職歴書で応募することにしました。

一応、リクルートエージェントの担当者にも「先ほど応募ボタンを押したので手続きよろしくお願いします」とメールで伝えてこの日は終了。

35日目〜39日目:大手で2社(A社とB社)書類選考通過連絡

応募手続きをとってから数日で書類選考結果は出てきました。(もっと遅れて不合格の連絡が来た企業もありますが)

6社に応募して書類選考に通過したのは2社。

おおむね予想通りの結果ですね。

欲を言えばあと1社くらい通過するのではと期待していましたが、第一志望の企業は通過したので良しとします。

書類選考通過のタイミングで、リクルートエージェントの担当の方から「面接対策のため何処かで時間をください」と言われたので数日後の日程で予定を押さえました。

ちなみに書類選考通過時にその企業の面接で質問される情報についても共有がありました。

これはリクルートエージェントが過去にたくさんの候補者を企業に紹介しているからこその強みであり、選考をこれから受ける身としてはとても心強かったです。

40日目:ベンチャーの二次(最終)面接

前回ベンチャーのC社の社長とオンラインで面談してから1週間後。

今度は人事責任者との面談がありました。

聞かれることは前回と変わらず経歴の簡単なヒアリングと、どんなことをやっていきたいのかという2点。

ただ、「面接」というかっちりした形式のものでもないのでお互いのプライベートなことも含めてざっくばらんに話が展開していく感じで、特段緊張もしませんでしたね。

面接でないとはいえ、私の方も企業に確認しておくべきことというか、質問を10個ほど用意しておき話の流れに応じてそれぞれ確認していきました。

この日に希望年収についても聞かれたので「現在年収を踏まえていくらくらい欲しい」と伝えたところ「希望より少し下の金額でのオファーになるかも。。」という感じ。

その点はやや不安に感じながらも、面談の終わりには「今度食事でも」と言っていただきこの日は終了。

43日目:リクルートエージェントと大手B社の面接対策

この日はリクルートエージェントの担当者と電話で面接対策をする日。

リクルートエージェント経由では大手A社と大手B社の2社で書類選考が通過しており、担当者からは通過したA社の面接対策を提案いただいてましたが私は第一志望である大手B社の面接対策をお願いして1時間ちょっと面接対策をしてもらいました。

私自身が転職支援をしていたのである程度は自分1人でも面接対策はできるのですが、やはり応募企業についての理解が不十分な状態ではできることに限界があります。

担当者の方が私の第一志望の企業について詳しい方だったこともあり、かなり具体的なアドバイスをいただくことができたのでやってもらって良かったです。

また、かなり自己分析もしてきたつもりでしたが、まだまだ自分の考えが整理できていなかったり過去の経験でどこをどのように伝えるべきかなど、準備が不足していると感じました。

面接当日までにさらに準備を進める必要がありそうです。

面接対策の内容は別の記事でもう少し詳しく触れてます⇨転職エージェントの人に模擬面接をやってもらって学んだこと

47日目:大手A社の一次面接と合格連絡

この日は大手A社との一次面接。

第一志望の企業ではありませんが、私にとって初めての面接なので重要な日です。(ベンチャーとの話し合いは一応面談という位置付けだったのでカッチリした面接は初めて。)

面接はオンライン。

ちなみにベンチャーとの面談もそうでしたが、今回の転職活動では全ての面接がZOOMなどを使ったオンラインでのコミュニケーションで完結しました。

面接10分くらい前にログインしておくように事前に指示があり、ログインして待っていると人事の方が最初に入ってきて音声や画面に問題ないかどうかの確認がありました。

問題ないことが確認されると、「ではこのあと面接官が入ってくるまでお待ちください」と言われて人事は退出。

しばらくは1人で待っていることに。

時間になると私よりも少し年上の方が入ってこられました。

現場のマネージャークラスの方でとても穏やかな雰囲気。

面接が始まると最初に部署の説明、続いてやって欲しい業務についての説明があり、その後にやってきたことや転職理由など想定通りの質問が続きます。

特にやりづらさは感じずいい雰囲気で面接を終えることができました。

面接は午前10時からでしたが、午後4時くらいには早速面接通過の連絡がリクルートエージェント経由でメールで届いたので次回の選考日程の調整を行います。

50日目:大手B社の一次面接

大手A社の一次面接から数日後、今度は大手B社の一次面接がありました。

第一志望の企業でしたし選考が厳しい企業でもあるのでかなりドキドキ。

この人は人事との面接でしたが、経歴のヒアリングと今後のキャリア希望についてのヒアリングをそれぞれ25分ずつされました。

大手A社の面接結果が即日出たこともあり、大手B社の結果も合格ならすぐに連絡が来るかな?と期待して待ってましたがこの日には何も連絡が来ずやや不安に。。。

翌日も仕事中に何度もスマホをチェックしますが連絡は来ておらずさらに不安が募ります。

「ああ、大手A社は不合格で良いから大手B社が受かって欲しかった・・・」とやや気持ちも諦めムードになっていきます。

53日目:大手B社の合格連絡

大手B社の一次面接から数日が経ちすっかり合格を諦めていた私。

仕事が終わって帰宅する途中、電車を乗り換えるために歩いているとスマホが震えました。

電話に出てみると「リクルートエージェントの○○(担当者名)です。大手B社の一次面接合格です!ぜひ口頭で伝えたくて電話しました!」とのこと。

すごく嬉しかったです。

「何日も結果出てなかったのでもうダメだと思ってました」と伝えると、「この会社はすぐに結果出ないんでこんなもんです」とのこと。

何はともあれ良かったー!

あと何回面接があるのか分かりませんがとりあえず一安心です。

55日目:ベンチャーと食事&口頭内定

この日はベンチャーC社の社長&人事責任者と私の三人で食事会がありました。

地味に迷ったのが服装です。

一応選考ではなく食事会なのでスーツじゃなくてもいいだろうと思ってはいたものの、あまりラフな格好でいくのも失礼かな?と考えビジネスカジュアルくらいにしました。

結果、指定されたお店についてみると相手は2人ともかなりラフな格好だったので、相手に合わせる意味ではこっちももっとラフな方が良かったかもなー、という感じ。

その場で改めて色々今後のキャリアのこととかその会社のこととかをざっくばらんに話し合い、食事の終盤には「ぜひ入社して欲しい。正式にオファーレターを作って渡す。」ということを言ってもらいました。

先方からは「何か心配なことなどがあれば言って欲しい」とも言われたので、私からは率直に「家族もいるので収入面がこのくらいないと厳しい」ということをお伝え。

その場で希望金額について「出せる」とか「出せない」ということは言われませんでしたが、先方としてはストックオプション(SO)も加味して判断してもらいたいという反応。

ただ、私の場合にはSO抜きでいくらもらえるのか、が待遇面では最も重要な要素ということもあり、そこの希望だけは伝えておきこの日は終了しました。

57日目:大手A社のwebテスト

この日は大手A社のウェブテスト。

ウェブテストといってもいわゆるSPIのようなものではなく、いくつかのファイルに分かれたデータを渡され、そのデータをもとにどこが課題なのかを資料にまとめて提出するといったかなり実務に近い試験です。

正直いって試験終了と同時に「落ちた」と感じました。

一応は提出資料の体裁にまとめたものの、全然質の高いものにならなかったからです。

2日後にはこの会社の二次面接も控えてますが、この試験の結果を重視されるのなら落ちたも同然です。

この日は日曜日でしたが暗い気持ちのまま休日を終えました。

59日目:大手A社の2次面接

この日は大手A社(第一志望じゃないとこ)の二次面接。

配属予定部署の部長さんとの面接でした。

2日前に散々な出来の資料を提出したことで何か言われるかな?と思いましたが、特に何も言われず。

いくつか鋭い質問も飛んでくるものの、おおよそ想定内の質問が中心で面接自体は雰囲気良く進みました。

「次回は役員に会ってもらいます」みたいなことも言われたので「あ、あんまりウェブテストは重視しないのかな?」と思いました。

61日目〜90日目:ベンチャーの内定辞退と第一志望の最終面接合格

61日目:大手A社の2次面接不合格連絡、大手B社の2次面接実施

大手A社の二次面接不合格連絡が来ました。

理由は教えてもらえませんでしたが、「やはりあのウェブテストが、、、」と強く思いました。

第一志望ではないのでそこまで落ち込む必要はないのですがやっぱりちょっと悔しい。

でも落ち込んでいる暇もなく、この日は第一志望である大手B社の二次面接もあります。

大手B社の二次面接では現場のマネージャーと一次面接の面接官だった人事の2名が出てきました。

面接の前半は人事から一次面接で聞かれたのと同じ質問を幾つかされたのでこちらも同じように回答。

その後、それ以外のことについて現場のマネージャーから幾つか質問がありました。

この時は私が将来的に目指しているキャリアの方向性について掘り下げる質問が多かったように思います。

正直いうと、別に私はキャリアのゴールを完璧にイメージしてそこから逆算して次のキャリアを思い描いているわけではないため、その面接で回答したキャリアの希望はあくまで「なんとなく考えている将来像」でしかありませんが、そこまでは面接で言いませんでした。

62日目:大手B社の2次面接通過連絡&ウェブテストの受験案内

大手B社の二次面接の翌日には合格連絡がメールで来ました。

あとウェブテストの案内も来ました。

ベンチャーの時にはウェブテストなんて受けませんでしたが、大手は割とありますね。

今度は一般的なSPIらしいです。

一般的とはいえ私も受験するのは就職活動の時以来。

国語はできると思うものの、算数の方は鶴亀算やら塩分濃度の計算やら順列やら思い返してみますが全然できる気がしません。

応募しているポジションはデータを扱うポジションなので、算数関連の合格点は営業職など他の文系職のポジションよりも高めに設定されている可能性もあります。

短い期間ですがなんとかスコアを伸ばせるように対策しなければ。

63日目〜64日目:ウェブテストの対策

就職活動の時にはかなり時間をかけて試験対策をしたものですが、転職活動ではそんなに時間の猶予がありません。

参考書を買ったほうが良いかな?と思ったのですが、ネットで検索すると無料の学習サイトで各パートの参考問題が出てきたのでそれを一通りこなせるようになるまでやることにしました。

※私が利用したのはこちらのサイト(https://saisokuspi.com)なのでご参考まで

言語問題は対策なしでやれそうだと判断したので非言語(計算関連)のパートに絞って対策しました。

また、SPIは性格面を診断するパートもありますがそれも対策はせず。

65日目:ベンチャーとのオファー面談

この日はベンチャーC社とのオファー面談。

オファー面談というのはどんなところを評価して内定を出そうと思ってくれたのか、入社後の期待値、雇用条件などについて説明してくれる場のこと、疑問や不安なことがあれば質問もできます。

面談相手は社長と人事責任者の2名。

雇用条件が書かれたオファーレター(採用条件通知書)を画面上で共有してもらいながら、業務内容と給与条件について一つ一つ説明されます。

ポジションは事業責任者としてのオファーだったのでその点は文句なしで、業務内容もやりがいがあると感じました。

また、社長や人事責任者との相性も良いと感じています。

唯一のネックが年収面。

ストックオプションは付けてもらいましたが、それを除いた分の年俸額は残念ながら希望に届かないものでした。

私から「年収面だけが希望の下限値に届いていないので本来であればこの場でお断りするべきだと思うが、その他の面ではとても魅力的なので少し考える時間をください」と伝えたところ、いつ頃回答できそうか聞かれたので10日後くらいの日程を指定して了承をもらいました。

条件面での不安はあるにせよ私にとって転職活動による人生初の内定獲得です!!嬉しい!

私を必要としてくれる企業があると実感できたことが自信にもつながります。

一方で、第一志望である大手B社で内定が出るタイミングとベンチャーC社の回答期限は到底合わないので内定を並べて比較検討することはできません。

絶対評価で決めなければならないのは辛いところです。

ここから10日以内に「ベンチャーにいくのか」「大手に行くのか」を決めなければなりません。

しかも、大手の方は内定をもらえるかどうかわからないのです。

「大手に行く」と決めたとしても内定をもらえなければ転職すること自体が叶いません。

ただ、私はこの時点で8割がたベンチャーの道を諦めようと思っていました。

なぜなら、私が希望するポジションと年収を両立することがベンチャーだと非現実的だと感じたからです。

例えばベンチャー企業の中でも、すでに売上が10億円以上あったり投資家から数億円単位の調達ができているような企業であれば年収面は希望の額が出ると思います。

しかし、そうしたベンチャーではすでに組織が固まりつつあり、管理職未経験の私が飛び込んだところでリーダークラス、運が良くてマネージャータイトルがせいぜいでしょう。

成長中のベンチャーは人の入れ替わりも激しく、事業も立ち上げたり撤退したりと流動的ですし労働時間も厳しい企業が多いです。

ストックオプションもマネージャークラス以下だと付与されないことが多いですし、とすれば過酷な割にメリットが少ないなと感じます。

こうした理由から、IPO前後のベンチャーはあまり行く気になれませんでした。

となると飛び込むべきは立ち上げ初期でまだメンバーも少ないベンチャーということになりますが、そうした企業では資金に余裕がないため高い給料を出す余裕はありません。

つまり、立ち上げ初期の企業は高い給料の代わりにストックオプションを付与することで人材を採用する形を取らざるを得ないので、立ち上げ初期の企業では構造的に私の希望給与は実現不可だ判断しました。

66日目:大手B社のウェブテストを受験

ベンチャーのオファー面談の翌日には第一志望である大手B社のウェブテストが控えていました。

この日に向けてSPIの対策を多少してきたわけですがそれでもすごく不安です。

性格面のテストについては、面接での内容と矛盾しないことも意識しながら回答していきました。

別に面接で嘘をついているわけではないので普通に回答すれば良いのですが、私は仕事モードとプライベートとで自分の性格というか考え方や行動が多少違うので、そのギャップが結果に反映されて「面接で嘘をついた」という診断結果になると困るので、出来るだけ仕事モードの時の自分を思い出しながら回答していくことを意識したわけです。

例えば、プライベートでは「1人でいるのが好き」だとしても、仕事では多くの人とコミュニケーションを取る方が成果を出しやすかったりしますので、仕事上でのスタンスは「いろんな人と積極的に関わるようにしている」だったりします。

ここで「1人でいるのが好き」と普段のスタンスで回答してしまうと面接で企業が感じている私への印象とギャップが生まれてしまうと考えたので、なるべく仕事での立居振る舞いに寄せて回答した感じです。

また、対策していた非言語(計算関連)の問題はかなり難しく感じたのでもっと対策しておけばよかった、、と後悔するとともに「時間の猶予がない中で目一杯対策したのだからこれでダメなら仕方ないかな」という諦めもありました。

でもまあ、大手A社のウェブテストの時と比べると手応えがあるのでそこまで悲観的にはなってません。

69日目:ベンチャーにアポを取る

いろいろ考えた結果、ベンチャーC社の内定は辞退することに決めました。

奥さんにも「辞退しようと思うんだけどいいかな?」と事前に相談して了承をもらいました。

そもそも奥さんは名の知れないベンチャーにいくことを不安に感じていたので逆にホッとしたことでしょう。

回答期限も近づいてきているので、ベンチャーC社の社長と人事宛に「結論を出したので時間をいただけませんか?」という感じのメールをしました。

すぐに返信があり、数日後に時間をもらえることに。

本来であればそのままメールで辞退の連絡をしてもよかったのですが食事会も含めてよくして下さった会社でもあるので、直接(といってもオンラインですが)お伝えする方が良いと考えて時間をもらうことにしました。

72日目:ベンチャーの内定を辞退

この日は辞退の連絡をする日です。

自分のことを評価してくれた企業に辞退の連絡をするのは気が重いですが仕方ありません。

冒頭で時間をいただいたことへのお礼と、辞退させていただきたい旨をお伝えしました。

理由についても前から伝えていた通り年収面であることを伝えました。

企業からは(希望年収が出せるようになるなど)タイミングが合えばまたその時にでも、と言っていただいてこの日は終了しました。

時間にすると30分くらいだったかなと思います。

87日目:大手B社との最終面接

時間が空きましたが第一志望である大手B社との最終面接が行われました。

最終面接は事業部のトップと人事マネージャーの2名が出てこられました。

私の原体験まで踏み込んだ質問が多かったですが、その辺りはかなり自己分析で考えを整理していたので問題なく回答できました。

いい感じで面接は終われたと思います。

選考結果はまだ分かりませんが、とりあえず応募した企業全ての選考が終了して解放された感覚になりましたね。

転職活動中はずっと面接対策や自己分析を続けていたので気を張りっぱなしでしたし、何も考えなくて良い時間というのは素晴らしく贅沢なものだなと実感しました。

また、この企業で内定をもらえなければしばらく転職活動は休止しようかと思いました。

もともとリストラされたわけでもありませんし、その時の転職市場に出ている求人の中で「転職する価値がある」と感じた求人には一通り(といっても7社ですが)応募したので、その水準を下げてまで転職してもメリットよりデメリットの方が大きいと考えたのです。

半年くらい時間を空けてその間に現職でまた成果を出して市場価値を上げつつ、新たな企業で魅力的な求人が出てくるのを待った方が中長期的には良いと思いました。

89日目:大手B社で内定

最終面接から2日後、仕事終わりの時間にリクルートエージェントの担当者から電話が来ました。

電話が来たのは同じくこの大手B社の一次面接通過連絡以来ですね。

ドキドキしながら電話を取ります。

「先日受けていただいたB社ですが、、、、、、、、、、、、、、、合格です!」

やりました。

第一志望の企業から内定です。

といってもまだ条件面はこの段階ではもらえていません。

私は希望年収が叶わなければ第一志望でも辞退するつもりでしたので、まだ素直には喜べません。

リクルートエージェントの担当者には「条件次第なのでまだ正式には回答できないが前向きに考えたい」と伝えてこの日は終わります。

条件面はオファー面談時に教えてもらえるようです。

90日目以降:オファー面談〜最終出社日

93日目:オファー面談

大手B社とのオファー面談の日です。

面談の15分前くらいにメール添付でオファーレターも送られてきたのですぐに条件面をチェック。

希望には届かない条件が理論年収として記載されていました。

ショック。

気落ちした状態でオファー面談が始まります。

業務内容については選考中にも聞いていたので違和感なし。

問題は条件面です。

この企業なら希望が叶うはずだったんだけどな〜と思いながら説明を聞いていると、ここで良い意味で驚くことが。

実は希望金額を叶えてもらえていると判明。

コロナの影響もあり前年度の賞与の支給が少なかったために理論年収が低く出ているものの、本来であれば希望年収以上となる等級でのオファーであること、そして理論年収の不足分を補うべくサインオンボーナスを支給いただけることの説明がありました。

サインオンボーナスは入社一時金などとも呼ばれるもので、外資系企業ではよくある入社特典みたいなものなのです。

変則的ではありますが、私の希望を叶えようとしてくれた企業には感謝しかありませんね。

この場で内定を承諾してもよかったですが、一応奥さんにも確認をとってから回答したかったのでその旨を伝えてオファー面談を終えました。

95日目:内定承諾

奥さんへの相談も終え、大手B社の内定を承諾することにしました。

リクルートエージェントの担当者からも状況確認だと思われる電話が入っていました。

折り返したもののつながりませんでしたのでメールで内定を承諾する旨を連絡します。

98日目:退職交渉開始

内定を承諾したら退職交渉をしなければなりません。

本来なら承諾した翌日にでもすべきなのですが、上司と私の両方が在宅勤務のタイミングで話した方が気が楽だなと思って(我ながらメンタル弱い、、)数日後のこの日の予定を別の業務の相談という名目で押さえておきました。

実際に幾つか業務の相談もあったので、それらの相談事を終えた後に「最後に重要なお話があります。退職することにしました。」と端的に伝えます。

上司からは「え、どうした!?」と驚きと冷静さの間にあるかのようなリアクション。

理由についてもいろいろ伝えたものの、驚いたのはその後の上司からの発言です。

なんと「退職届は受理しません」と突っぱねられたのです。

これには開いた口が塞がりませんでした。

なぜなら、退職届とは受理するから辞められるとか受理されないから辞められないとかいう性質のものではないからです。

退職はその意思表示をしてから最短2週間で退職できると法律で定められています。

つまり、受理しようがしまいがこちらが退職の意思表示をしたことで辞める権利は行使できてしまうのです。

そして、そんなことは転職エージェントで働いている私が知らないわけもなく、上司もまた私が知っていることを知っているはずで、「なんて無意味なことをするんだ!」という驚きと「想定していたよりも揉めそうだ」という困惑がありました。

それと同時に、「これだけ頑なに退職の要求を突っぱねるのなら、人事まで話を通してくれない可能性もある。そうなると引き継ぎや退職日でまた無駄に揉めそうだ。」と強く感じたので、退職の意思表示をしたという証拠を残すべく上司宛にメールで改めて退職したい旨を送りました。

これで「退職するなんて聞いていない」とは言えなくなります。

その後もメールで上司と何度か「辞めるなんて一方的すぎる。認められない。」「認められないなら内容証明郵便を使ってでも辞める」といったやりとりが続きます。

内容証明郵便というのは、郵送の形態の一つというか、会社がその郵便物を受け取ったという記録が残るようにすることです。

つまり、この場合は私が会社宛に退職届を内容証明郵便で送ることで、「○月○日にその企業が私から退職届を受け取った」という証拠を残すことができるわけですね。

実際にはそこまでやるつもりはありませんが、重要なのは「こいつは頑張れば引き止められそうだ」と上司に思われないようにすることでした。

上司は上司で「引き止めるのは無理でも後任がいないので退職日だけは後ろ倒しにさせる」などと考えて交渉してくるのですが、その要求を飲むということは転職先への入社日を変更することになるためやってはいけません。

オファーレターというものは入社日も含めて記載されており、これが私の手に来るまでに転職先となる会社内のいろんな人の承認を経ています。

入社日を変更するということは改めて別のオファーレターを作成してそれについての承認を社内で取ってもらう必要があるということで、それを次働く会社の人にさせるというのは転職先へのマナー違反であるほか、「入社日変更の要求をしてくる人はいらない」として内定を取り消されるリスクすらあるのです。

なので退職日は絶対に後ろ倒しにはしません。

また、有給も取得したいです。

会社からは「これまでお世話になったんだから有給なんて取らずに退職日まで働け!」とか言われるのですが、有給を取るのは立派な権利ですし、こちらからすれば「これまで身を粉にして働いてきたのだから最後くらい有給取らせろ!」という感じです。

退職交渉が長引くとなかなか引き継ぎが始められないので有給を取れる期間がどんどん短くなっていくんですよね。

なので出来るだけ早く退職を認めてもらい、引き継ぎに入ることが有給をたくさんとるコツです。

この日は上司に退職の意向を伝えたことをリクルートエージェントの担当者に電話で報告して終了。

105日目:退職交渉完了

何度か上司と喧嘩腰のメールのやりとりを経て、その後に上司の上司と面談をしました。

そしてその数日後に改めて上司との面談が設定されて退職を認めてもらうことができました。

ついでに言うと、退職日や最終出社日の希望はほぼこちらの希望が通った形となりました。(有給が30日くらい残っていたのですが、退職日までに28日くらい消費できました。)

また、スムーズに引き継ぎに入るべく、事前に自分が担当している業務の一覧と進捗、今後やるべきことをエクセルでまとめておいたのでそのシートを見ながら上司とどの業務を誰に引き継ぐか決めました。

私が退職することになったことについて、メンバーには明日共有されるとのこと。

106日目〜122日目:引き継ぎ&通常業務

チームメンバーに退職することが伝わり、そこから引き継ぎが始まりました。

期の変わり目ということもあり、まだそれほど多くのプロジェクトが走っていたわけではないのが救いでした。

割と簡単に引き継ぎは終わり。

それよりも、引き継がずに自分自身で最終出社日までに終わらせるべき仕事の対応が大変でした。

最後の最後まで時間との戦い。

まあ、有給をたくさん取らせてもらうのでそれくらいは最後の義務と割り切って頑張ります。

また、最終出社日の前日には人事との面談が設定され、退職に至った経緯などのヒアリングがありました。

123日目:最終出社日

最終出社日にはお世話になった社内の方々へのお礼メールをお送りします。

返信は特に期待していませんでしたが、何名もの方がメールやLINEなどで返信をくれて嬉しさと会社を去ることへの寂しさが募ります。

また、ミーティングルームでチームメンバーへのご挨拶も。

こういう時の挨拶で人を泣かせることができるようなスピーチをしたいとずっと思っているのですがなかなか難しいものです。

ごく普通のあいさつになってしまいましたがメンバーの1人は泣いてくれました。

チームからはお花やプレゼントをいただき大きな紙袋にまとめてもらいました。

お花をいただくのってこういう時しかないので嬉しいものですね。

大きな紙袋を抱えながら満員電車に揺られて帰路につきました。

こうして私の転職活動と新卒で入社した会社での勤務は終了したのです。

振り返り

私の転職活動を振り返ってみると、利用したサービスは大きく三つでした。

①ウォンテッドリー、②ビズリーチ、③リクルートエージェントです。

ウォンテッドリーは創業まもないベンチャーを探す上では狙い通りに使えましたし、1社から内定もいただくことができました!

しかし、創業まもない=年収を出せない企業が多いという特徴から結果的には私の転職活動には合わなかったということになります。

また、ビズリーチでは企業からのスカウトをもらうことができたのでその点は情報収集として非常に役立ちました。

一方で、スカウトをくれる企業の多くがIPO前後のベンチャーであり、それは私のキャリア希望とミスマッチだったので結局1社も応募はしませんでしたね。(ウォンテッドリーで出会える企業より年収は出るが管理職クラスでのオファーではないため、それなら大手の方が希望に近かった)

最終的に私が転職先を決めたのはリクルートエージェント経由で応募した求人。

リクルートエージェントはやはり求人数が圧倒的なので、ウォンテッドリー経由で話を聞いた企業も後から探してみるとリクルートエージェント上で求人を出していた、というケースがありました。(ただ、社名を知らない状態でベンチャー企業を探すのは割と難しいです)

他にもいくつかのエージェントに登録はしていますが、個人的にはリクルートエージェントだけでも十分に満足のいく転職活動ができるという印象。

皆さんもぜひ利用してみてください。